變造的定義及範例

「變造」(falsification)意指研究者不正當地操弄研究資料、儀器設備或研究過程,或更改、刪除真實的數據、圖片及結果的行為(Elsevier, 2019)。變造也包含故意隱藏未符合理想或矛盾的研究成果、過度美化資料,從而導致研究結果無法正確呈現等行為。此外,在申請研究計畫或經費補助時,若研究者提供不實變更的申請資料,也算是變造的行為(國科會,2022b)。

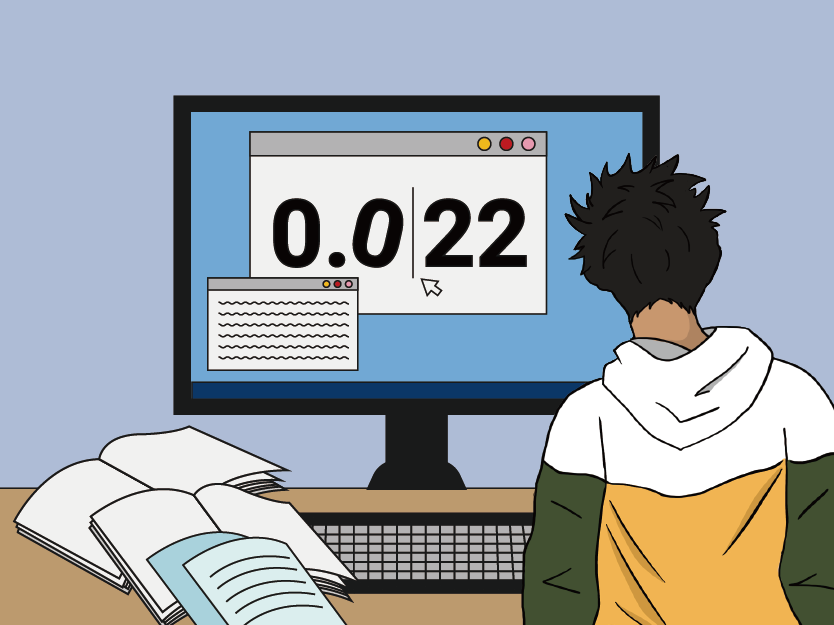

舉例而言,某研究生在進行研究資料的統計分析時,發現有一個研究變項的顯著值呈現0.22;由於顯著值0.22並未達到統計學上認定的顯著水準,因此該分析結果無法支持研究假設。然而,為了能詮釋研究結果,該名研究生決定在論文中,將統計結果偷偷修改為達到顯著水準的0.022(< 0.05)。然而,他的作法卻構成了變造研究數據的行為。

另一個例子是,某研究生在執行一項生物學研究時,他使用染色技術將一些生物組織上色,以取得分析用的圖像資料。然而,在染色的過程中,有些組織卻無法成功上色,導致可供分析的樣本不足。因此,該名研究生便使用修圖軟體,將成功上色的圖像進行複製和翻轉,同時針對複製圖像的形狀、大小及顏色,做了一些小幅度的修改,期望藉此補足分析樣本的數量。然而,他的作法也構成了變造研究圖像的行為。

在上述兩個案例中,主角們都刻意修改原始數據或圖片。這些作法都是變造研究資料的行為,和造假研究資料一樣,都是不當的研究作為。

無論是憑空杜撰研究資料或擅改原始資料,都是嚴重的不當研究行為。這類行為可能造成許多不良後果,包括產生錯誤的研究結果、誤導其他研究者,使其研究植基於錯誤的研究結果之上,甚至可能使決策者因為錯誤的研究結果而訂立出不適當的政策,進而侵害社會大眾的福祉。研究者必須理解自己的責任。有些研究者(尤其是碩士生)是初入研究工作的「新生」,他們對研究倫理的認知可能不足;但是,一般來說,身分別與研究經驗的多寡,不能做為涉入不當研究行為的主要理由。因此,認同造假及變造研究資料及結果的非正當性,並避免從事這類會侵害研究真確性的行為,是身為一位研究者的責任。