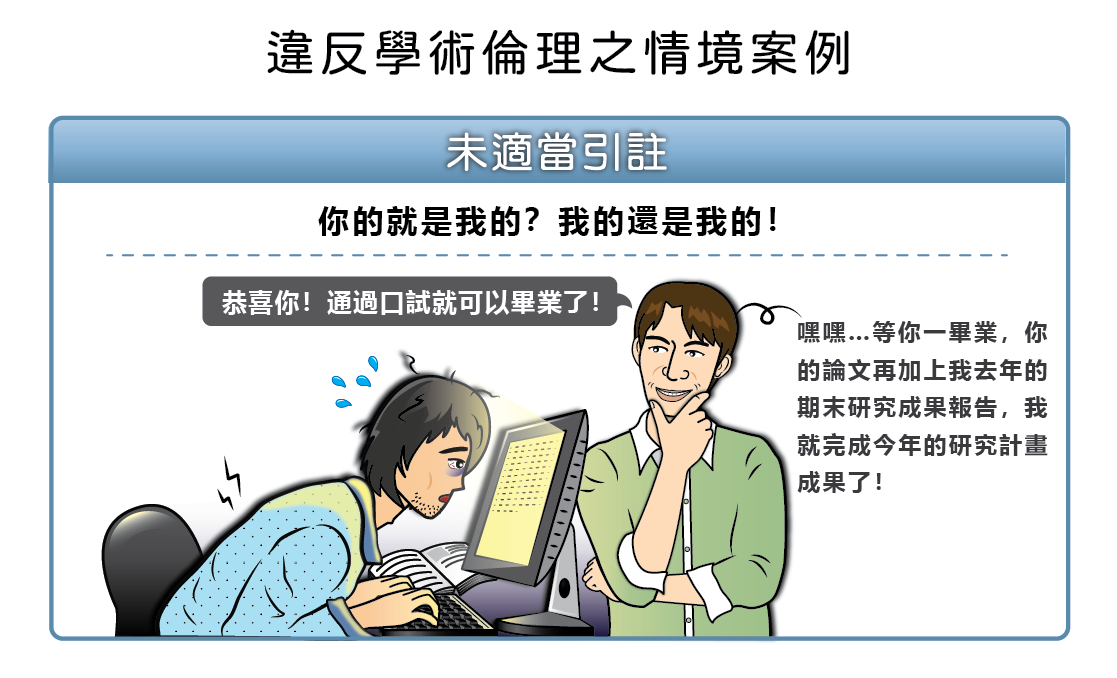

違反學術倫理之情境案例

基於前述國科會的學術倫理規範之標準,提供關於學術倫理之情境案例,以協助研究人員瞭解違反學術倫理的行為類型,避免涉入不當之研究行為。(註:部分案例改編自「88-99年國科會處理違反學術倫理案件彙整表」)(行政院國家科學委員會,2010)。

情境一:

A教授提出的研究成果報告內容中,引用其指導之B學生所發表的碩士論文,卻未在報告中適當註明資料來源,也未將B學生碩士論文納入參考文獻中。

情境二:

A教授提出的專題研究計畫內容,有許多部分是來自其任教之碩士或博士班學生的課堂書面報告,其未適當註明資料來源。

情境一:

A教授最新發表的甲論文,有引用自己曾經發表在其他期刊上之乙論文中的段落文字,卻沒有適當註明資料來源,也未於參考文獻中納入乙論文資訊,其是自我抄襲。

情境二:

乙教授的A論文發表在庚期刊後,其又將撰寫之B論文投稿,並發表在辛期刊上,然而B論文與A論文幾乎完全相同,乙教授未獲得庚期刊之授權,亦沒有在B論文上有適當註明,為重複發表。

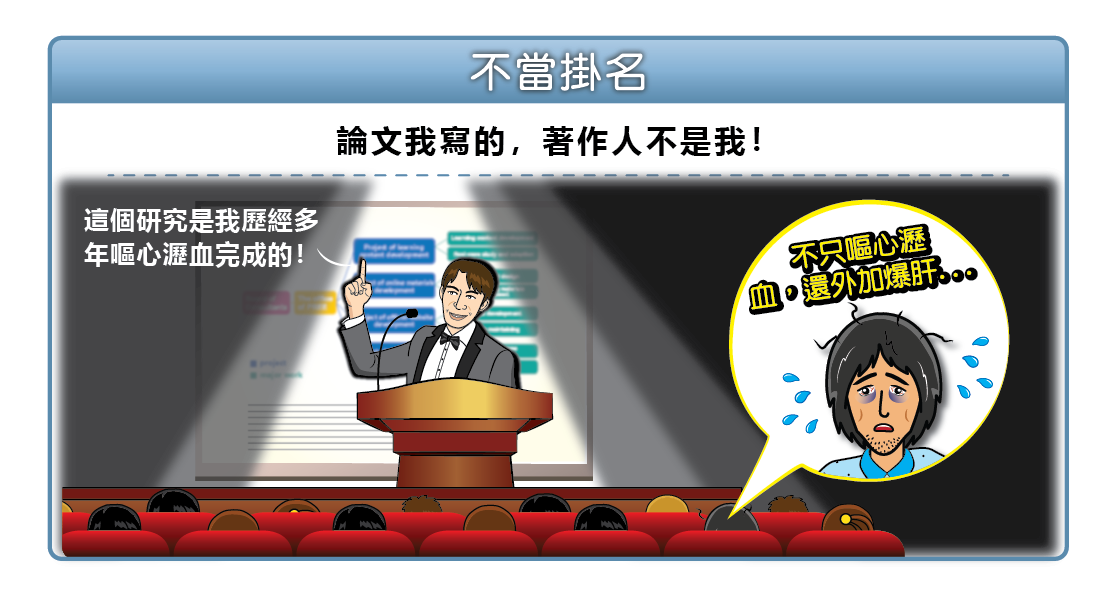

情境一:

A教授所提之國科會專題研究計畫內容,是由其指導之B學生撰寫,但A教授卻掛名為計畫主持人。

情境二:

A教授撰寫的英文文章,在投稿前,請精通英文的B博士生對該文章內容進行文句的修改。B博士生對該文章的修改幅度非常大,並且對內容提出具邏輯和知識上的實質貢獻,但是A教授卻未將B博士生列為該文章的共同作者。

情境三:

A教授發表之期刊論文,卻將其好友B教授列入共同作者,目的是為了分享學術榮譽給B教授,然而B教授對該論文無任何的實質貢獻。

情境一:

A教授指導B碩士生撰寫論文,但是該論文被口試委員發現大量抄襲C教授和D教授的著作,顯見A教授未善盡監督學生研究行為之責。

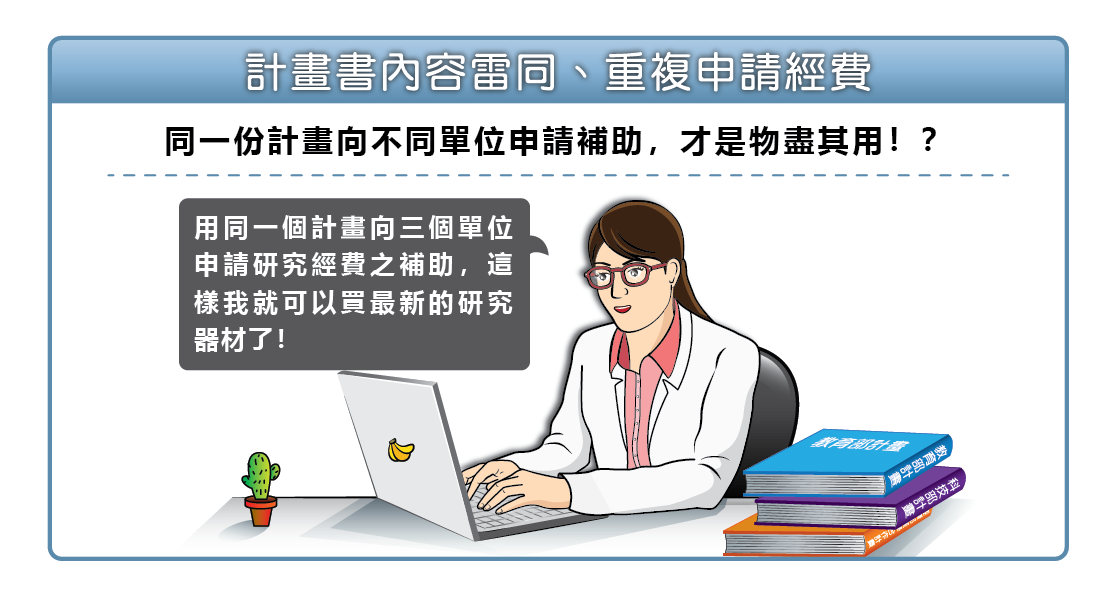

情境一:

A教授利用高度雷同的兩份研究計畫書,同時向不同單位重複申請研究經費的補助。

情境二:

A教授和B教授使用同一份專題研究計畫書,同時分別向不同單位重複申請研究經費的補助,並且互列對方為研究計畫書的共同主持人,然而卻沒有揭露同時申請研究經費補助的狀況。

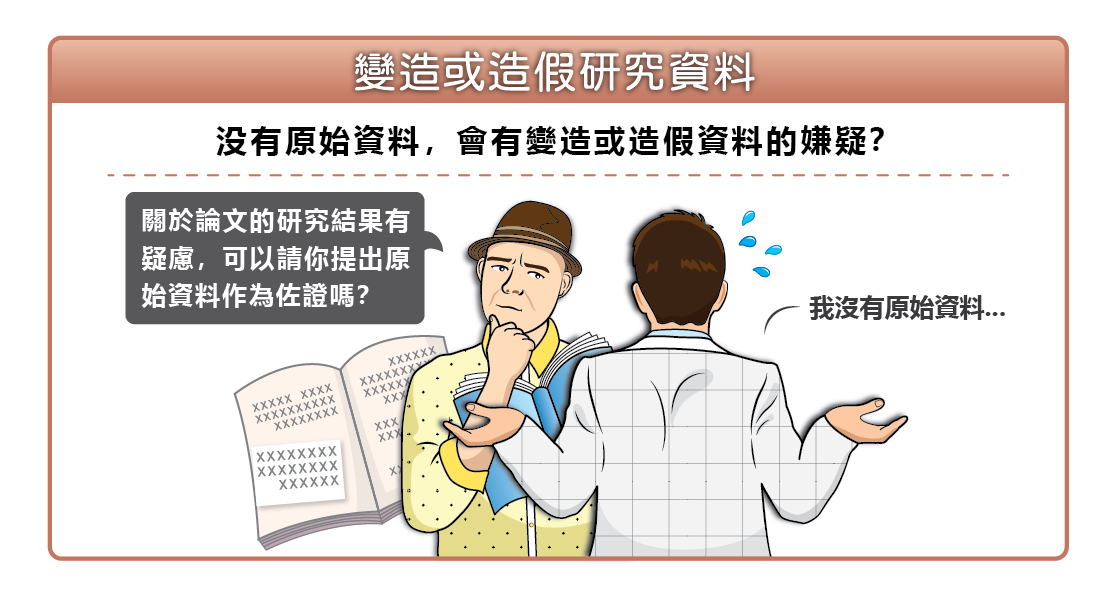

情境一:

A教授發表在期刊上之論文,其中關於圖片數據之部分,係變造他人著作之研究結果。

情境二:

A教授在申請專題研究計畫時,虛構不存在之個人近年代表著作,誤導審查及影響資源分配。

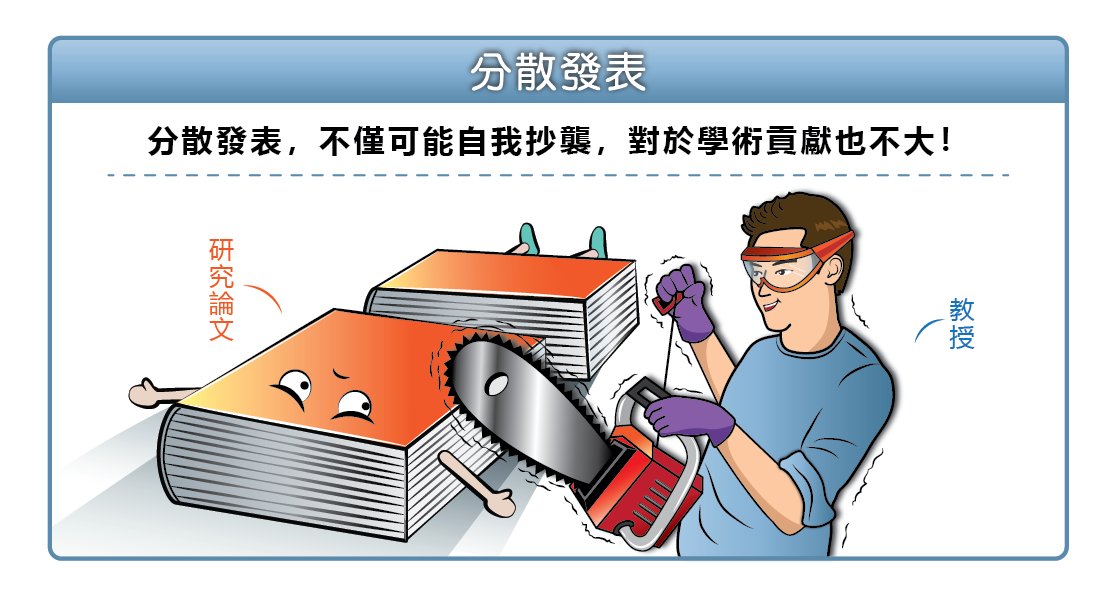

情境一:

A教授為增加研究文章之數量,將應統整為一篇文章之研究內容,分成多篇文章內容,予以分別發表,導致多篇文章的內容相似,且每篇的實質貢獻小。