使用動物於醫學研究

在1860年代中期,英國引進全身麻醉技術,使得新一代醫學研究者開始使用乙醚或氯仿麻醉進行動物實驗,但實驗動物的使用數量卻沒有減少;從1881年的250隻,持續增加到1910年的95,000隻(The Nuffield Council on Bioethics, 2005)。因此,英國的女作家以及女權運動家Frances Power Cobbe在1875年倡議廢除所有動物解剖;在她的奔走之下,英國生物學界與醫學界採取了正面回應,透過組成皇家委員會(Royal Commission)在1876年向英國上議院(House of Lords)提案制定法律管理動物實驗,並通過全世界第一個動物實驗管理法規「The 1876 Cruelty to Animals Act」(The Nuffield Council on Bioethics, 2005)。

法國微生物學家Louis Pasteur(1822—1895)與德國生理學家與醫生Robert Koch(1843—1910),透過動物實驗提出細菌導致人類以及動物疾病的學說,開啟了人類醫學研究的新里程(Franco, 2013)。立基於他們的醫學研究成果,後續有Emile Roux(1853—1933)的鑑定菌種研究歸納出出葡萄球菌 (Staphylococcus)、鏈球菌(Streptococcus)、敗血芽孢梭菌 (Clostridium septicum)、炭疽桿菌(Bacillus anthracis)、敗血性巴氏桿菌(Pasteurella multocida)等嚴重影響人類健康與生命安全的細菌,並且開始發展疫苗對抗人畜共通的疾病,為現代免疫學奠下基礎(Franco, 2013)。根據歷史記載,Louis Pasteur進行動物感染實驗時,會要求以麻醉方式減輕動物的痛苦,並且在進行狂犬病感染實驗時,提出以人道終止病程後期的實驗兔。另有Emil von Behring(1854—1917)與Paul Ehrlich(1854—1915)共同研究透過馬血清以發展出治療白喉症(diphtheria)的方法(Franco, 2013)。

在 1901 年設立的諾貝爾醫學獎歷屆受獎人的研究事蹟中,可發現 83% 醫學獎受獎人均為利用動物實驗產出其重大的醫學貢獻(Franco, 2013);近期的諾貝爾醫學獎歷屆受獎人的研究事蹟仍與動物實驗密切相關。

|

西元年份 |

得獎人 |

醫學貢獻 |

|

1901 |

Emil Adolf von Behring |

利用天竺鼠發展出抗白喉血清 |

|

1905 |

Robert Koch |

以牛與綿羊研究結核病致病機制 |

|

1923 |

Frederick Banting Mcleod 和 Grant John |

以魚、兔及狗發現胰島素及糖尿病機轉 |

|

1928 |

Charles Jules Henri Nicolle |

利用猩猩研究傷寒 |

|

1932 |

Edgar Douglas Adrian |

以蛙研究發現神經原的作用 |

|

1943 |

Henrik Carl Peter Dam 與,Edward,Adelbert Doisy |

以小鼠、大鼠、狗與小雞發現維生素 K 功能 |

|

1952 |

Selman,Abraham Waksman |

利用天竺鼠發展出第一個治療結核病的抗生素 streptomycin |

|

1990 |

Joseph,E.,Murray 與 |

利用狗研究器官移植 |

|

2008 |

Francoise,Barre-Sinoussi,與 |

用猴子、黑猩猩、小鼠發現 HIV |

|

2008 |

Harald zur Hausen |

以倉鼠、小鼠、牛發現人類子宮頸癌病毒 |

|

2010 |

Robert G. Edwards |

以兔子發展體外受精技術 |

|

2012 |

Sir John B. Gurdon 與 |

以青蛙與小鼠找出讓成體細胞重新獲得分化能力 |

|

2014 |

John O'Keefe、May-Britt Moser 與 Edvard I. Moser |

以大鼠找出腦細胞在腦內的定位系統 |

限於篇幅,本單元無法逐一列出所有諾貝爾醫學獎歷屆受獎人的研究貢獻,但由以上案例,應可理解動物實驗確實對人類醫學研究進展有極大的貢獻。1947 年紐倫堡法庭審判德軍在二戰期間殘酷對待集中營拘留人並進行人活體實驗的罪刑,並提出 10 條人體實驗的「紐倫堡守則」;其中一條要求未來的醫學研究必須根據動物實驗結果去設計人體實驗;這項守則讓醫學研究更無法脫離動物實驗,也成為近年來世界各國的醫界均須透過大量使用動物實驗方能進行醫學研究的重要因素。

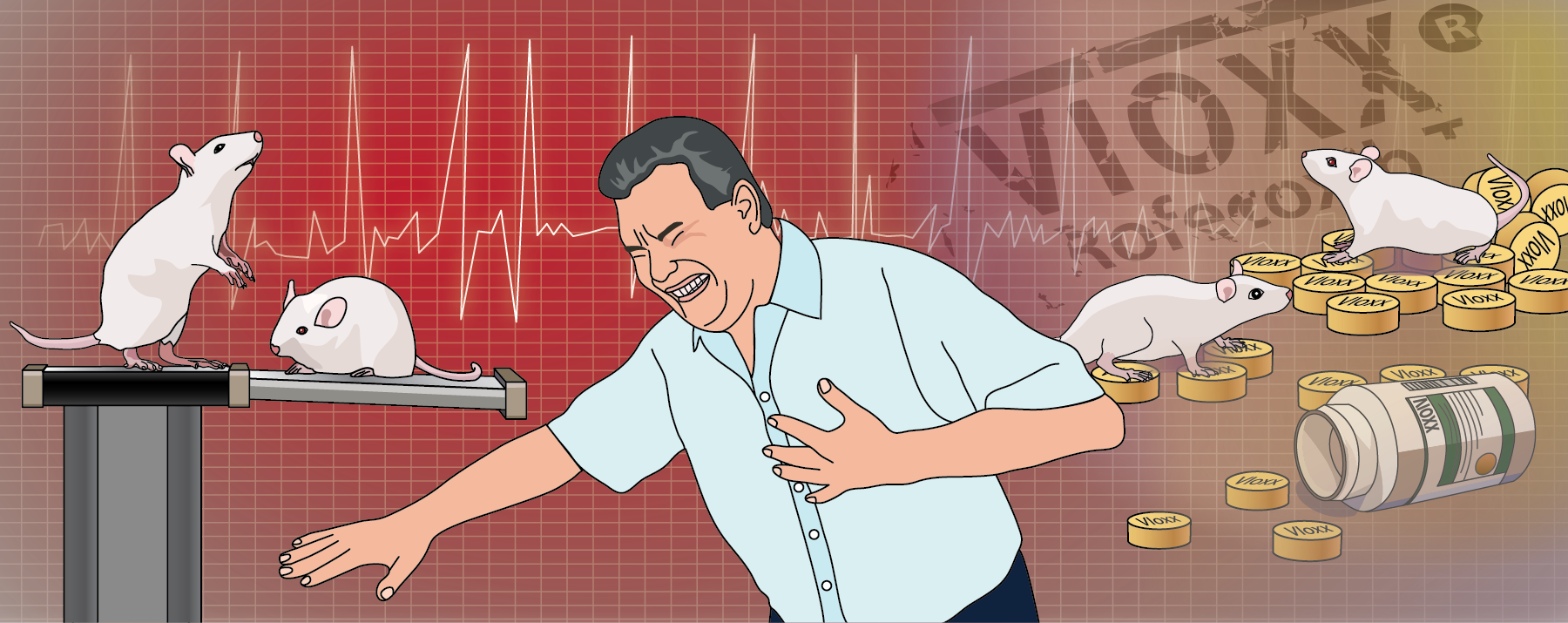

但是,動物實驗並非萬能;在過去歷史中,也有值得警惕的慘痛案例;例如,二次世界大戰後,通過動物試驗的安眠藥沙利竇邁(Thalidomide),讓 1960 年代世界各地孕婦服用後,造成至少有 12,000 位甫出生嬰兒發生四肢缺損與先天畸形的嚴重後遺症。還有經過動物實驗證明對小鼠心臟有保護效果的心臟病新藥 Vioxx,卻造成超過 27,000 位服藥病人心臟病突發死亡(http://animal-testing.procon.org)。

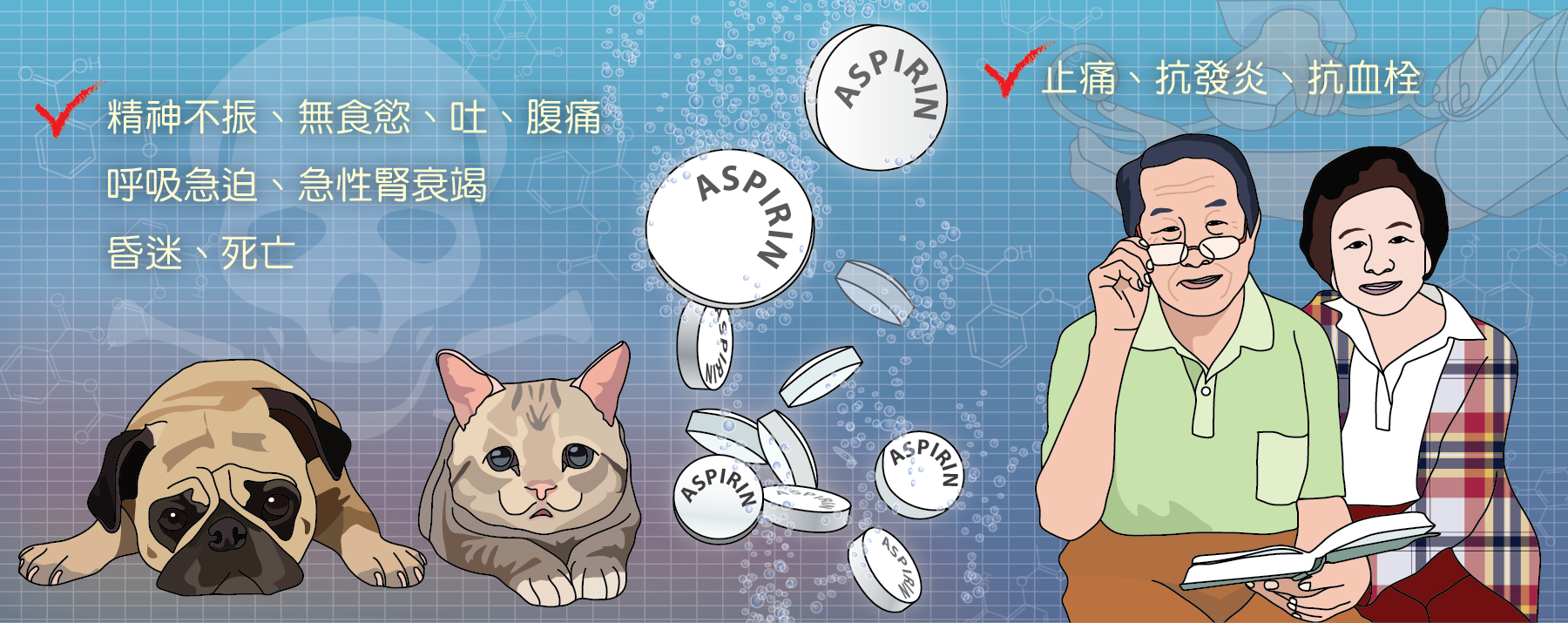

相反的,Aspirin 對狗(48 mg/kg)與貓(24 mg/kg)有毒害作用,且會出現精神不振、無食慾、吐、腹痛、呼吸急迫、急性腎衰竭、昏迷、死亡等嚴重反應,卻對人類有止痛、抗發炎、抗血栓等良好功效。畢竟人體與其他動物體不完全相同,些微差異可能會造成不同的藥物反應,而有些反應是非常嚴重或致命的。因此,我們應該時時提醒自己不能全盤接受動物實驗所產出的結果。

在 1954 年 Universities Federation for Animal Welfare(UFAW)出版一本手冊「Handbook on the Care and Management of Laboratory Animals」,同時資助英國科學家研究發展人道的動物實驗技術,William Russell(1925—2006)與 Rex Burch(1926—1996)共同完成一本手冊「The Principles of Humane Experimental Technique」,並且提出動物實驗的 3R 原則(Refinement, Reduction, Replacement),講求動物實驗要先確認是否能有替代(Replacement)活體動物的實驗方法,如果沒有替代的可能,就要盡量減少(Reduction)動物的使用數量,並且要精緻化(Refinement)動物的生活空間與實驗方法,盡可能維持舒適並且避免不適(Franco, 2013)。目前世界各國的動物實驗管理與法規,都有納入 3R 原則,以求對動物盡最大的照顧責任。

此外,有一群提倡動物權的社會人士提出反對使用動物的論點,其論點說明無論我們使用動物的目的為何(包括提供食物、勞力、衣著或實驗),我們都把動物視為次等的物種而任意利用、不顧其感受,跟種族歧視行為有類似的不符道德與可議之處。

人類除了使用動物於醫學研究,其飼養動物的行為也隨著人類文明發展而演進。對許多人而言,家裡的狗貓寵物不再是被人類畜用的物種,而是親如家人的毛小孩,須應用科學研究成果,提供他們更健康的生活。當人們將年老衰竭的毛小孩交到獸醫手中時,內心的衝擊實與親眼目睹在加護病房與死神搏鬥的親人無異;雖然我們期望免除人體實驗與動物實驗,但目前的科技仍須仰賴動物實驗所產出的成果;因此,在要求人體研究倫理的同時,我們也應秉持同理心要求動物研究的研究倫理;動物無法透過人類語言溝通或表達其自我主張,與人類的易受傷害族群有共通點。因此,人類若能以同理心對待動物,就是人性道德良知的積極表現。